國際野生生物攝影年賽五十周年

1965年,英國的第一本彩色自然雜志《動物》(即后來的BBC《野生動物》雜志)創辦了這一比賽。其舉辦的目的是“為了鼓勵野生生物攝影師們的工作,加強野生生物攝影的聲望”。其終極目標是“希望通過讓最大眾的人群關心動物,關心自然保護這個重要的話題,最終使這些獎項能夠惠及動物本身。”

第一屆的年賽共收到361張參賽作品。1984年,倫敦自然歷史博物館加入與BBC《野生動物》雜志聯合主辦,增強了這項比賽具有科學和自然保護信息的特點,參數作品增加到來自24個國家的12000張,反映了探索世界的新方式的改變。到2009年,隨著新的攝影技術的出現,年賽共收到來自超過90個國家的40000張作品。

今天,通過巡展和網站,全球超過1億人都能夠觀看到這項比賽的作品。國際野生生物攝影年賽已經站在向大眾宣傳生物多樣性和可持續發展的概念的第一線。

自2009年野性中國與北京動物園將這一視覺盛宴引進中國巡展以來,今年已是第七個年頭。為了讓更多更廣泛的公眾欣賞到這一精彩的展覽,在北京動物園展出之后,本屆攝影年賽的獲獎作品還將在杭州、大理、保山、重慶等地展出。

年度野生生物攝影師

最后的偉大畫面

攝影:邁克爾·尼克·尼科爾斯,美國

拍攝器材及參數:Canon EOS 5D Mark III, 24–70mm f2.8 lens at 32mm, 1/250 sec at f8, ISO 200

所有參賽作品中,最有沖擊力和最令人難忘的作品的拍攝者獲得年度野生生物攝影師稱號和10000英鎊的獎金。

尼克是一位攝影藝術家和記者,他利用自己的技術來講述環境議題的故事和我們與野生動物的關系。他的職業生涯已經超過35年,作品曾經發表在多本書籍和雜志上。

他所獲得的眾多榮譽反映了國際上對他的認可。尼克不斷地推進攝影的邊界,充分地利用現有的技術。但對他來說,攝影并不是一種把戲,他的作品“與其說是描繪自然,不如說是傳達信息。”

“很少有人從這個角度看一群獅子。尼克采用全新的方式拍攝了尋常的事物。紅外相機拍攝的應用使得這樣的拍攝任務的作品完美地表現。”

“一張迷人并且層次豐富的影像,畫面中天空夢幻,前景平和。這張作品實際上比看起來拍攝難度大得多。使用紅外濾鏡拍攝讓巖石上的獅子散發出光彩。”

評委 湯姆·昂

特別獎:年度野生生物攝影師組照獎冠軍

攝影師:蒂姆·拉曼,美國

查爾斯·達爾文最先提出,裝飾性性狀的存在能夠增加贏得伴侶的機會,雌性會選擇與最有吸引力的雄性結合;而他認為,這種鑒賞性的選擇需要取決于雌性的美學感知能力。世界上沒有什么地方能夠像新幾內亞、澳大利亞及其附近島嶼上的極樂鳥那樣能夠將性選擇表現地如此活靈活現。這里的地理、地質、氣候和生態的狀況共同導致了種群的隔離,推動了令人驚訝的裝飾性性狀、瑰麗的色彩和過于夸張的炫耀行為信馬由韁般地演化。

這一組照片是蒂姆·拉曼的一項10年拍攝項目成果的一部分,這個項目是要拍到39種極樂鳥中的每一種,并且記錄它們的求偶炫耀行為。與蒂姆·拉曼共同開展這一項目的是康奈爾鳥類學實驗室的生物學家艾德·

斯科爾斯。

日出時分的表演

拍攝器材及參數:Canon EOS 7D + 10–22mm f3.5–4.5 lens,1/125 sec at f8, ISO 400, remote system

蒂姆非常渴望能夠將極樂鳥置身于廣袤的樹冠層環境的場景中并展示出來。他在印度尼西亞沃坎島雨林中的休憩點附近找到這么一個地方,在這里,大極樂鳥經常在早晨做炫耀展示行為。蒂姆使用遙控控制相機,在一只雄性大極樂鳥表演暫停的剎那,他抓拍到了夢寐以求的畫面。

“解讀”和“紀實”賞析

解讀

這一部分是對攝影師的挑戰,要求他們使用全新的眼光來查看這個世界。這個部分中的組別需要對自然的形狀、顏色和形式嘗試性地表現。

“新的數碼設備提升了攝影師的創意。延時攝影模糊了照片與動態影像的界限,而黑與白和自然的抽象為我們提供了日常經驗之外的視角。”

新的數碼工作能夠以新的方式向我們揭示生命。從掃描電子顯微鏡到DNA分析,既讓博物館的科學家們比之前觀察到更多,也有助于為未來的人們保存物種。

這一部分包括三個組別:自然設計、黑與白以及時光流逝。

1、自然設計

冠軍 鰭竺鯛花火

攝影:帕特里克·巴爾圖什卡,捷克共和國

拍攝器材及參數:Canon EOS 5D Mark II, 16–35mm f2.8 lens, 1/8 sec at f9, ISO 320, Seacam housing, Seaflash strobes

帕特里克的目標是拍攝到一群美麗的考氏鰭竺鯛。這種魚僅能在印度尼西亞的蘇拉威西島的水下見到,水族貿易使其變得瀕危。帕特里克在藍碧海峽向北潛水的時候遇到了這一景象。運動和質感的對比使他著迷:海葵柔軟的觸手在海流中擺動,輪廓分明又富于圖案感的考氏鰭竺鯛隱蔽其中。在這次旅程中,帕特里克總能遇到小群的成年魚群在珊瑚周圍聚集,但他更希望能有海葵和魚群互動的畫面。幼魚會利用海葵的觸手尋求保護,同時也要避開它們的蟄刺,或者用別的方法來免受海葵的影響。經過多次下潛,他終于發現了這么一大群。對于帕特里克來說,這就像一場水下的焰火表演:觸手就像舔舐的火焰,魚就像飄忽的火花。為了獲得了動態的畫面,他從上方拍攝,在水流中努力保持姿勢,等待魚移動到適合的位置來完成構圖。

創世之巔

攝影:安德魯·李,美國

拍攝器材及參數: Nikon D600, 70–300mm f4.5–5.6 lens at 180mm, 1/3 sec at f32, ISO 100, Gitzo tripod, Markins ballhead

幾年前,安德魯第一次聽說夏威夷大島的基拉韋厄火山熔巖已經涌入海洋,他立刻趕到那里。他想要親眼見證“創世的混沌”。在一個寒冷黑暗的臘月夜晚,他冒著強風和暴雨從希洛出發徒步了三個小時。“黑色的熔巖非常濕滑、尖利和炙熱——每一腳踩下去都要非常小心,”他回憶道,“熔巖通路在黑暗中閃爍著光芒,像一支紅蛇大軍向大海行進,這異乎尋常的景象讓我毫無準備。”風吹起的巨浪拍碎在鋸齒狀的懸崖上,形成一片巨大的鹽霧。空氣中彌漫著硫的煙霧。白色的蒸汽云從1000?C的熔巖流中嘶鳴著噴出。安德魯在距熔巖20米處按下快門,他的鞋底和三腳架的橡膠尖正在酷熱中融化。他運用長曝光來捕捉迎面而來的海浪,把所有的元素組合在一起產生了一種原始的、演變中的風景。

2、黑與白

冠軍 最后的偉大畫面

攝影:邁克爾·尼克·尼科爾斯,美國

拍攝器材及參數:Canon EOS 5D Mark III, 24–70mm f2.8 lens at 32mm, 1/250 sec at f8, ISO 200

很久以前,在獅子們還沒有遭受到這般巨大的威脅時,尼克就想要創造一幅可以捕捉出它們本體的原始意象了。尼克將坦桑尼亞塞倫蓋蒂國家公園Vumbi獅群形容為“一支令人敬畏并團結到驚人的隊伍”。畫面中的五只母獅和它們的幼崽們一起在小丘上(巖層露頭部分)躺臥著休息。在尼克拍攝此景之前,它們襲擊并趕走了兩只驕傲的雄獅中的一只。之后它們便像照片所記錄的這樣,依偎著從容地進入了夢鄉。尼克跟隨了它們足足快六個月了,它們也便習慣了他的存在,而這也為尼克可以在離小丘很近的地方安置攝影器具提供了可能性。他將遠處遼闊的平原和生動的午后蒼穹設置為構圖中的遠景,拍攝了紅外光照射下的獅子們并解釋這些光線為“刺穿塵埃與陰霾,攜帶著光明將這一瞬還原成初生之時,近乎神旨”。照片里這些曾居住在非洲的獅子們是一閃而過的念想,也是一場虛妄。在尼克認識并愛上獅群的數月后,他聽說它們在公園外展開了屬于它們的冒險,而其中三只母獅也因此喪生。

優雅的鶴群

攝影:賈斯珀·多伊塞特,荷蘭拍攝器材及參數:Canon EOS-1D X, 400mm f2.8

賈斯珀是通過BBC的紀錄片了解到成群去向印度拉賈斯坦邦Khichan村莊的蓑羽鶴群的。他被那“浩瀚遼闊的聚集所產生的混沌以及其中折射出的典雅”所迷住,并做了必須去拜訪那個村莊的決定。一些從歐亞大陸繁殖區而來的鳥類在遷徙途中會停留在Khichan村,因此從幾年前開始,村民們便會為它們準備一些谷物放在室外。時至今日,成千上萬的鶴們會來到這里并在這片區域過冬。賈斯珀和鶴的保護者Sevaram Malli Parihar一起在拂曉時去了保護者家的房頂。他家可以俯瞰一個用來保護人工飼養的鶴群遠離流浪狗傷害的巨大圈地。賈斯珀說:“一排排V形的鶴們會從各個方向飛來,降落至沙丘上。只要一只鶴進入了圈地,另外的便會緊跟其后。很快地,圈地就被鶴群所填滿,那些鶴們連頭的旋轉方向都是一致著的”。為了“只截取最需要的信息并強調鶴群的規模與動態”,賈斯珀最后將照片處理成為了黑白。

3、特別獎 時光流逝

冠軍 冬天的結局

攝影:保羅·克拉夫,荷蘭

拍攝器材及參數:Canon EOS 5D Mark II, range of lenses (14 to 100mm) different interval and dissolve times (1 to 30 sec), Raw files processed in After Effects, Sequence edited in Premiere Pro

冬季的一個午后,保羅在荷蘭Oostvaardersplassen自然保護區發現了一只雌性馬鹿尚帶余溫的尸體并通過拍攝其眼眸來“記錄她逐漸凋落的靈魂”。隨后,他便決定讓相機工作一整晚。蘆葦搖曳的倩影和馬鹿的眼眸在徹底冰凝之前所捕捉的最后一抹閃動的月光,便被相機全數記錄。這樣的景象給予了保羅靈感,并促使他在這個自然保護區拍下了更多的延時作品:雪是如何將翠鳥覆蓋至一片純白,樹是如何在星光下凝結成霜。最終完成的短片揭示了那些鮮為人知的情景,并表達了攝影師對自然規律最深的敬意。

遷徙的動態

攝影:威爾和馬特·伯拉德·盧卡斯,英國

拍攝器材及參數:Canon EOS-1D Mark III, 16–35mm f2.8, 24–70mm f2.8, 70–200mm f2.8 lenses, 1–3 frames per sec, Tripods, Quicktime Pro to assemble, Final Cut Pro to output

在世界陸地哺乳動物最大規模的遷徙中,每年有超過150萬只的角馬在坦桑尼亞的塞倫蓋蒂與肯尼亞的馬賽馬拉國家保護區之間遷移。這趟跨越馬拉河追尋鮮嫩青草的旅途來回算來足足有3000公里,而至少有10000只角馬僅僅只需半小時便可跨越河流。威爾和他的兄弟馬特知道,要想傳遞出這場馬拉松大遷徙的浩大聲勢以及其動態效果,靜止圖像和一般影片是難以做到的。唯有延時攝影才行。經過整整五天的河邊巡視,兄弟倆掌握了角馬的集合地并將相機定點在了角馬可能會交錯而行的分岔點。拍攝成品則展示出了一般很難被人識別的圖案,例如那因淌水動物們順流而下漂浮著所激起的帶狀漣漪。

紀實

倫敦自然歷史博物館致力于提升公眾對有限的自然資源可持續利用的意識。這些影像就描繪了態度、決定和行動如何影響著自然世界。

“這些影像極其具有力量,這一系列照片讓我們了解事實,有助于我們懂得該如何保護我們身邊的世界。”

評委 馬格達萊納· 埃雷拉

我們手中的世界

冠軍 代價

攝影:布魯諾·德·亞米契斯,意大利

拍攝器材及參數: Canon EOS 5D Mark II, 17–40mm f4 lens at 38mm, 1/160 sec at f4, ISO 400

布魯諾在突尼斯南部看到了正在賣一只僅三個月大的耳廓狐的少年。少年是在撒哈拉沙漠一個獸穴的廢棄物中發現這只幼崽的。居住在突尼斯的人們一直在對耳廓狐進行著捕殺,盡管這樣的行為是違法的。而布魯諾當時正在進行著的一個長期項目,正是關于對撒哈拉瀕臨滅絕物種的調查與研究。在得到突尼斯、阿爾及利亞和摩洛哥村民們的信任后,布魯諾發現了居民對野生動物資源大范圍的開采:包括捕獵,以商品貿易為目的的捕獲,以及為了滿足傳統制藥需求而進行的捕殺。他也對導致這些捕殺行為的不同因素進行了分析,發現這的確是一個難解的問題。高失業率,教育程度低,缺乏生物保護法執法,素質低下的游客以及旅游公司,生態環境被破壞,“阿拉伯之春”起義后的社會政治遺物——這些都是促使村民們捕殺野生動物的原因。但是布魯諾始終相信這一切都是可以被改變的。他認為引人深思的影像不僅可以提高觀光者們對此的關注度,也可以突出強調撒哈拉那一觸就碎的生態環境。

請還給我森林

攝影:伊恩·約翰遜,南非

拍攝器材及參數:Nikon D3s, 70–200mm f2.8 lens, 1/800 sec at f5.6, ISO 1250

伊恩在盧旺達火山國家公園考察時,這只銀背大猩猩突然毫無預警地越過了石墻并站在了那兒。它和它的家人被完全困在了這個被農田環繞的公園里。在這里,盧旺達Sabinyo山山腳下,番茄農田和除蟲菊取代了森林。非洲的野生大猩猩數量正在減少,約有480只山地大猩猩還生活在跨越盧旺達、剛果共和國和烏干達三地邊境的火山山脈,維龍加地塊上;而在烏干達比溫蒂禁獵區國家公園里,只殘存了大概400多只山地大猩猩。這些動物的生命被領土沖突、石油瓦斯踏勘、捕獵和戰爭所威脅著。伊恩被其它地區重新野化的計劃激發了靈感,他相信如果當地居民的需求能夠得到滿足,臨近公園的地區是可以實行重新造林的,而山地大猩猩們的未來也是可以被保衛的。

不義之財

攝影:查理·漢密爾頓·詹姆斯,英國

拍攝器材及參數: Canon EOS-1D X, 24–105mm lens, 1/2000 sec at f6.3, ISO 800, Polarising filter

查理那時為了制作關于在亞馬遜森林私下采集金礦的連續劇,去了秘魯。那一地區對金礦愈演愈烈的采集遠遠超出了他原先的預想。為了得到完整的信息,查理親自進行了勘查。他乘坐飛機越過了一片馬爾多納多港秘魯城鎮近郊的森林,根據他的描述,采礦區早已滿目瘡痍。問題一方面來源于采礦過程中用來煉金的巨量水銀滲入河水,這不僅對環境有著巨大的破壞,對當地居民的健康也有著極大的威脅。很多居民們身體中的水銀含量已超過安全范圍最高值的五倍之多。金礦的采集直接影響了黃金的價格,采集的越多金價便會越低。自2008年世界金融危機之后,金價急劇下降,而亞馬遜地區森林的年減少量也被估計為原來的三倍。從像秘魯這樣的地區采出的金礦大部分最后都被銀行所有,例如英國央行就被估算其金庫已持有超過4600噸的黃金。

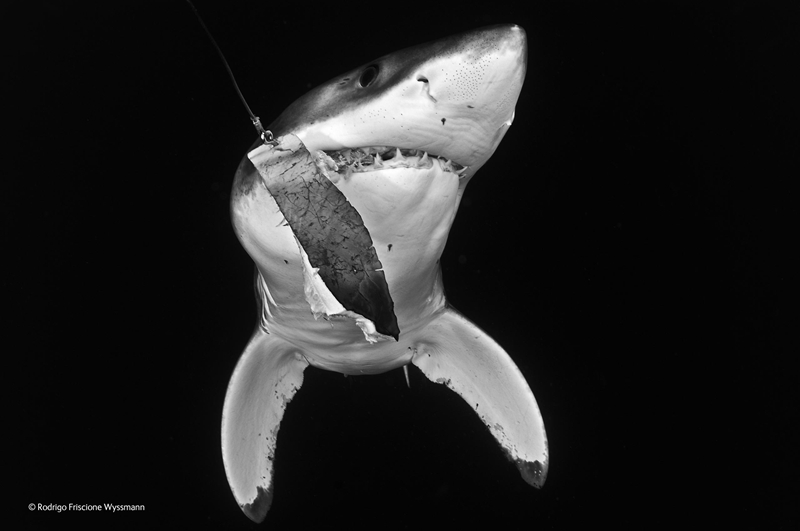

奪命長線

攝影:羅德里格·弗里西奧內·懷斯曼,墨西哥

拍攝器材及參數:Nikon D300, Sigma 15mm lens, 1/125 sec at f8, ISO 200, Two Inon Z-220 strobes

羅德里格在墨西哥加利福尼亞半島太平洋海岸的馬格達萊納灣里無意中見證了這殘忍的一幕。他跟隨著一位漁夫的浮標,并親眼見證這浮標被一股巨大的力量拽入了水底。很顯然水底正在上演著一場艱難的斗爭,大白鯊的頜被撕扯到了扭曲的程度,清晰地顯示了它在完全窒息前為了逃脫魚鉤的束縛盡了多大的努力。羅德里格說:“我當時被震驚了,大白鯊是多么令人驚艷、優美、高智商的生物。這一幕太令人傷悲了,為了表現其凝重,我將它調整為了黑白畫面”。魚線上連接著許多的魚鉤,為了捕獲大青鯊和灰鯖鯊,這些整條整條放置了誘餌的魚線可以伸展好幾英里,也是致使每年上萬生物(包括許多瀕臨滅絕的生物)死亡的兇器。

死亡之海

攝影:保羅·希爾頓,英國/澳大利亞

拍攝器材及參數:Canon 5D Mark III, 16–35mm 2.8 lens, 1/400 sec at f10, ISO 400

香港一幢大廈的房頂被魚翅滿滿地覆蓋著,象征了一場估約包含了30000只鯊魚的屠殺。由于公眾對越來越多的魚翅被放在人行道上晾曬的現象進行了強烈抗議,商人們只好將魚翅挪到了房頂進行晾曬。這張照片來自保羅關于在全世界范圍內人類為得到魚翅而對鯊魚進行屠宰的報告。權威估計,全世界每年大約有一億只鯊魚慘遭捕獲;而實際數據卻已高達2.73億。捕獲目標們大多數非常巨大,繁殖速度卻非常緩慢,這緩慢的繁殖速度遠遠趕不上其被虐殺的速度。在最常被交易的鯊魚種類中,70%的鯊魚都被列入瀕危或弱勢范圍,也就是說它們即將面臨抑或是正在面臨著物種的滅絕。連同魚鰭一起,鯊魚身體的其它部分,例如魚肉、魚鱗、牙齒、魚頜以及魚油都在販賣范圍內。而中國大陸和香港地區對鯊魚翅的大量需求則是導致其市場盛行的主要原因。但最近,有關報道聲稱鯊魚翅的價格正在下滑,一個販賣者甚至還說現在它的價格已跌落到與街邊的魷魚一般。

“當今的中國,沒有誰一定要吃一口野生動物的肉才不會被餓死,也沒有誰一定要穿一件野生動物毛皮制成的衣服才不會被凍死,更沒有誰一定要戴一個象牙的飾品才能活得更好;所以,沒有任何理由需要消費野生動物!不改變保護就是為了利用的主導思想,中國的野生動物保護就沒有希望! ”