迄今為止,國際野生生物攝影年賽已經舉辦了50屆,這項比賽已經成為最好的自然攝影作品的展示舞臺。這項比賽由 BBC《野生動物》雜志于1965年正式創辦,其舉辦的目的是“為了鼓勵野生生物攝影師們的工作,加強野生生物攝影的聲望”以及“希望通過讓最大眾的人群關心動物,關心自然保護這個重要的話題,最終使這些獎項能夠惠及動物本身。 ”

野生生物攝影年賽已經成為世界野生生物攝影領域的頂級賽事,吸引著全世界最頂尖的專業攝影師的作品參賽,每年參賽的照片超過40000張。自1984年,英國倫敦自然歷史博物館加入與BBC聯合主辦,并將1987年大賽獲獎及入圍的100張作品在全世界進行巡展以來,每年觀看其年度作品展覽的人數超過600萬。

目前,這項比賽由英國倫敦自然歷史博物館主辦,比賽的獲獎作品也體現了自然歷史博物館的使命:了解并保持自然世界的多樣性。

第50屆年賽采用新的形式,帶給攝影師新的挑戰。新的組別設置更突出地展示了物種偉大的多樣性,也鼓勵參賽者們采用新的技術來拍攝。

從簡單而親切的畫面到復雜的圖片故事以及動態影像,100張獲獎作品以驚人的視覺效果、打動人心的故事,表達著一個共同的目標:重新燃起對自然世界的熱情。 自2009年野性中國與北京動物園將這一視覺盛宴引進中國巡展以來,今年已是第七個年頭。為了讓更多更廣泛的公眾欣賞到這一精彩的展覽,在北京動物園展出之后,還會在杭州、大理、保山、重慶等地展出。

“偉大的自然影像有一個共同點:它們都是刻骨銘心的。它們可以成為美麗、奇跡和快樂的深厚源泉…… 這一有著半個世紀歷史的國際頂級自然生態攝影賽事,匯集了全球最優秀的野生生物攝影作品 —— 這些影像告訴我們如何感受和對待自然。 ”

—— 英國著名生物學家,BBC自然紀錄片制片人及主持人大衛·愛登堡爵士

地球的多樣性

從最熟悉到最不為人知的,從廣泛分布的到瀕危的,從城市到荒野,這一部分凸顯了地球多種多樣的動植物種。

“這一屆的參賽作品猶如世界各地生命的萬花筒,并且采用了最令人驚訝的創意視角和技術手段。這些畫面展示出這顆星球上的危機,以及什么是我們必須要努力去保存的。”

評委 克里斯蒂安·齊格勒

這一生命的萬花筒也是倫敦自然歷史博物館活動的重點。在這里的科學家們在全球的分類學工作中起著主導性的作用——對生物進行描述、鑒定、命名和分類。

這一部分包括六個組別:哺乳動物、鳥類、兩棲爬行動物、無脊椎動物、植物和真菌以及水下生物。

植物和真菌組提名 自然的和聲

攝影:袁明輝,中國

拍攝器材及參數:Nikon D3s, Tamron 90mm f2.8 lens, 1/640 sec at f4.5, ISO 400

下午晚些時候,這根彎曲的野南瓜的藤條沐浴在秋日的光線中,讓袁明輝欣賞不已。它們盤繞的卷須讓他想起五線譜上的高音譜號。“我喜歡戴著耳機邊聽音樂邊拍照”他說,“這些形狀激發了我的想象。”袁明輝希望能夠創造一種音樂的感覺,將自然的元素在完美的和聲中表現。南瓜藤需要卷須的支撐,這些卷須盤繞著其他物體,固定藤條并且保護植物。在許多開花植物中都有卷須,它們是由莖、葉、花或者根變態而來。它們的演化歷程已經很久,是趨同演化的一個例子。

奚志農與中國獲獎者袁明輝在自然歷史博物館巧遇

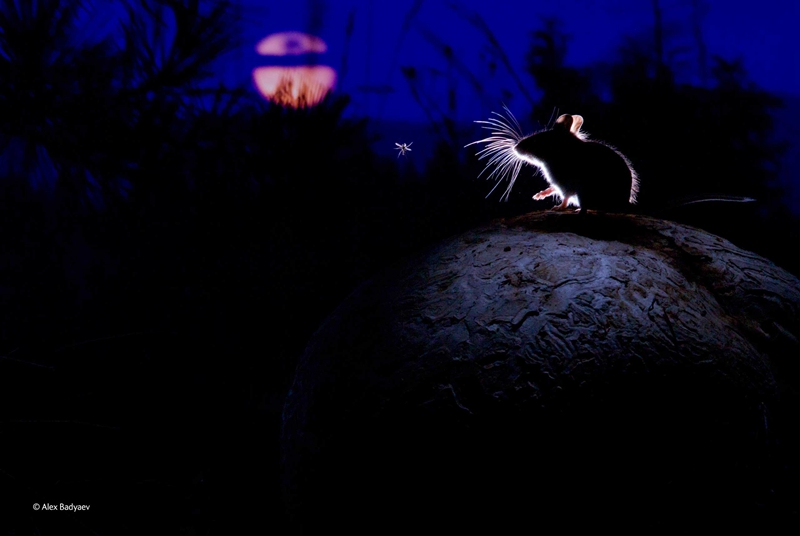

哺乳動物組冠軍 小鼠、月光與蚊子

攝影:亞歷山大·巴蒂耶夫,俄羅斯/美國

拍攝器材及參數:Canon EOS-1D Mark IV, 105mm lens, 2.5 sec at f14, ISO 250, Canon 430 EX II flash

在美國蒙大拿州西部,亞歷山大在進行每日例行的活動:沿著黑足谷中的一條小徑徒步時,注意到一個巨大的馬勃菌開始膨大。松鼠、花鼠和小鼠開始探索并且在這個超大的蘑菇表面留下自己的臭跡,留下許多微小的痕跡。當這個馬勃菌膨脹到最大尺寸后,亞歷山大在一個滿月之夜回到這里。他趴在地上,觀察等待,愉快地觀看幾十只小動物來這個馬勃菌上探索。訪客中大多數是鹿鼠,它們在周邊蹦蹦跳跳,不時停下來查看周圍。為了避免驚擾這些動物,并且不破壞這里的感覺,亞歷山大使用月光作為背光,他依靠一個較長時間的曝光和一次柔和的閃光打光,展現了蘑菇的曲線并且捕捉到這一瘋狂的活動。當一只鹿鼠停下來一會兒查看一只懸停的蚊子,亞歷山大獲得了一幅完美午夜的馬勃菌的場景。

兩棲爬行組冠軍 圣蛇

攝影:拉維普拉卡什·S·S,印度

拍攝器材及參數:Nikon D5000, 85mm lens, 1/400 sec at f6.3, ISO 200

這只長吻瘦蛇正好在拉維普拉卡什的前門外。它偽裝成植物,在微風中緩緩搖動。“它以非凡的注意力等待獵物”,拉維普拉卡什解釋道。通過這個角度,拉維普拉卡什設法捕捉到一種難以捉摸的特質的畫面:蛇凝視的力量。在西高止地區的雨季,長吻瘦蛇經常到房子附近來尋找機會,這里是印度南部的山區,是一個生物多樣性熱點地區。蜥蜴、蛙類和小鳥會在這里的植被和建筑物處躲雨,這些蛇被它們吸引而來。這只長吻瘦蛇正好在拉維普拉卡什的前門外。

無脊椎動物組冠軍 死光的夜晚

攝影:阿里·巴蘇斯,巴西

拍攝器材及參數:Nikon D800, 16–35mm f4 lens at 16mm, 30 sec at f5.6, ISO 3200, Manfrotto Carbon One 440 tripod, Acratech ballhead, Maglite flashlight

“這張照片是我10年來所追求的高峰之作。”阿里解釋說。一只雄性的叩頭蟲(叩甲)在天空飛過,閃電和遠處城鎮橙色的燈光點亮了天空。阿里使用長時間曝光,保證了這些在白蟻冢中一定移動的發光叩頭蟲幼蟲留下它們藝術性的綠色光點。在雨季的前兩周,廢棄的白蟻冢閃耀著叩頭蟲幼蟲發出的光。這些幼蟲使用位于頭后方的生物發光點來吸引它們的獵物——婚飛的白蟻和螞蟻。然而,這個生物的家園——巴西塞拉多草原卻正受到農地的快速侵蝕。

植物和真菌組冠軍 窺探水下世界

攝影:克里斯蒂安·維茲,墨西哥

拍攝器材及參數: Canon EOS 5D Mark II , 15mm lens,1/160 sec at f14, ISO 200, Two Inon Z-240 strobes

克里斯蒂安潛入這個天坑的底部,他上方的睡蓮向上伸到水面。“主要的挑戰是在自然光和閃光燈打光之間尋找平衡”,他說。克里斯蒂安對閃光燈的強度進行了設置,將葉子越老的越發粉紅的質感表現出來,不受到透過充滿藻類的水的自然光線的干擾。Aktun Ha天坑是墨西哥數千個天坑之一。地下水溶解侵蝕了石灰巖基巖而形成的這些水下花園成為許多種不同植物和魚類的家園。古代瑪雅人認為天坑是可怕的地方,并且認為睡蓮是從地下世界生長出來的。

水下生物組冠軍 游過的巨人

攝影:英德拉·斯瓦里·沃諾維佐約,印度尼西亞

拍攝器材及參數:Canon EOS 5D Mark II, 17–40mm lens, 1/100 sec at f11, ISO 640, Nexus housing, Inon z240 strobes

新月期間,在印度尼西亞的Irian Jaya Cenderawasih海灣,從半移動式捕魚平臺發出的燈光吸引魚群進入了當地漁民的漁網。這燈光對于已經學會通過吮吸漁網獲取小魚的濾食性的鯨鯊來說是一種信號。這種進食方式對于鯨鯊來說太過于簡單,以至于它們時常需要被從漁網趕走才行,雖然有些漁民還是愿意喂養鯨鯊。任意一次最多可以有十條鯨鯊同時圍繞著一個捕魚平臺巡游,而它們巡游的地點現如今正在成為潛水熱點。英德拉被這種奇觀吸引,花了幾天的時間在這里潛水。正當一條巨大的鯨鯊——至少有九米長——在她潛水時游過的時候,她發現了另一條游得更深、往另一個方向的鯨鯊。她快速地游到一個地方,這樣當這兩條鯨鯊錯身而過的時候她正好在它們的正上方。她調整了自己的閃光燈輸出和感光指數ISO讓這兩條大魚都能被充分地照亮。“鯊魚會高興地朝著你游過來,溫柔地把你輕輕推出它們的路,”她說,“漁民們把它們當做吉祥的預兆并常常跳入水中與它們一起游泳。”而在亞洲的其他地方,這些巨大的動物們,世界上最大的魚,還在繼續被獵殺。

創意的進餐

攝影:布萊恩·斯凱瑞,美國

拍攝器材及參數:Nikon D4, 500mm lens, 1/1600 sec at f9, ISO 3200

目前所知寬吻海豚這種超凡的“泥圈圍獵”的技巧只出現在美國佛羅里達州的水晶河和佛羅里達灣。布萊恩前往佛羅里達灣希望能夠為一個關于動物智力的項目拍攝到這一罕見的行為。泥灘上覆蓋著一層淺水,這里對于海豚來說是覓食的好地方,它們使用聲吶來定位獵物,主要是鯔魚。它們通過發出“嗒嗒”聲來發射聲波。當聲波在水中碰到物體,會反彈回來,海豚會接收到回聲,用以定位物體。當它們偵測到魚群,一只海豚會圍繞魚群轉圈,用尾擊打泥灘來制造一個“泥水圍墻”圍住獵物。隨著“圍墻”消散,驚慌失措的魚群跳出水,其他海豚排著隊捕捉魚。要捕捉到僅有幾秒鐘的行動中的海豚的畫面是一個挑戰。與海豚研究者一起在一架直升飛機上工作的布萊恩抓住了領頭的海豚剛剛完成一個完美的圈的時刻,另外兩只共同行動的海豚剛剛跳起,張開嘴,準備大快朵頤。

一刺

攝影:揚·凡·德·克里夫,荷蘭

拍攝器材及參數:Canon EOS-1D Mark IV, 300mm f2.8 lens, 1/250 sec at f16, ISO 400,Canon Speedlite, 580EX flash, Six Nikon Speedlight , SB-26 flashes, Gitzo tripod, Wimberley head

揚這次厄瓜多爾之旅的主要目的是拍攝這種神奇的刀嘴蜂鳥,鳥類中唯一喙的長度超過體長的(不包括尾長)。這種鳥11厘米的長喙是為了能夠夠到同樣長的管狀花的底部的花蜜——但是揚發現這根長喙還有其他用途。一只鳥在森林中有固定的飛行路徑,其中一只的路徑上有它最喜歡的紅花曼陀羅和位于Jan住的旅店附近的蜂鳥喂食器。要達到蜂鳥喂食器,這只刀嘴蜂鳥需要經過一只具有強烈領地意識的領星額蜂鳥。刀嘴蜂鳥并不畏懼,而是用它的長喙來應對,每天一到兩次。為了拍到這些猛烈而又色彩鮮艷的爭斗畫面,揚設置了多重閃光來凝固這只蜂鳥每秒60次的扇翅的動作。

透明的看護者

攝影:英戈·阿恩特,德國

拍攝器材及參數: Canon EOS-1Ds Mark III , 100mm f2.8 lens, 1/45 sec at f11, ISO 250, Gitzo tripod

英戈在哥斯達黎加尋找玻璃蛙。他找到了不少,但是在他靠近觀看時,還是對其感到震驚。幾乎每只蛙都有一個趾不見了,這個趾被科學家移除作為DNA樣本。他花了兩天時間找到了這個由雄蛙守護的巢,這只蛙還擁有所有的腳趾。光線從葉子背面照過來,顯示出這只網紋小跗蛙(一種玻璃蛙)皮膚的透明,這只蛙背面朝下貼著葉面。雌蛙在水面之上而不是水中產卵。對這些行為的研究導致了親代撫育演化的解釋。雄蛙守衛這些卵14天,直到蝌蚪孵化出來并落到下面的水中。

海岸衛士

攝影:馬可·斯通,英國

拍攝器材及參數: Canon EOS 30D,10–22mm f3.5–4.5 lens at 10mm, Polarising filter, 3.2 sec at f16 (+0.3 e/v), ISO 100, Manfrotto tripod, Really Right Stuff , Ballhead

僅有少數的紅樹植物能在洪都拉斯的颶風中幸存,對于Mac來說,這棵樹是罕見的幸存者之一。“它是這片海岸的美麗和這里的人們的堅忍的象征。”幾個月之前的風暴挫敗了馬克的攝影計劃,但他最終在一天傍晚滿月升起之時抓住了機會。紅樹植物利用它們的根作為錨,扎根于水下的泥土之中,使之經得起洶涌的海浪和風暴的沖擊。錯綜復雜的根系也為很多海洋動物提供了庇護,并且保護了海岸,對海浪的能量和侵蝕起到緩沖和抵擋作用,同時也保護了人類和他們的家園。

地球的環境

這一部分是為了贊頌塑造這顆星球及其自然現象的自然力量的偉大。

“在夢幻般的物理空間、自然景觀和壯觀的天氣現象之前,你會無法自已,完全被我們周圍的這個世界的超現實、完整和宏偉的美麗所打動。”

這些畫面所描繪的也是倫敦自然歷史博物館的核心學科:地球科學。通過應用物理、化學、生物和數學,科學家們在這里理解對地球如何運轉及其是如何成為今天這狀態。

冠軍: 天啟

攝影:弗蘭西斯科·內格羅尼,智利

拍攝器材及參數:Nikon D300, Sigma 70–200mm, f2.8 lens, 1/541 sec at f2.8, ISO 200, Tripod. Remote control

當普耶韋火山開始爆發時,弗蘭西斯科前往了位于南智利的Puyehue國家公園,期待著看到一個壯觀的燈光秀。但他看到的卻更像是個啟示錄。他在距離火山西邊有一段距離的一個小山丘上充滿敬畏地觀望著。閃電的亮光劃破天空,而熔巖發出的光照亮了向上的滾滾濃煙,也照亮了四周的景色。“這是我一生中見過的最不可置信的事。”弗蘭西斯科說。火山閃電(也被稱為臟雷暴)是一種罕見的、短暫的現象。它可能是由熾熱的巖石碎片、火山灰和水蒸氣一起在火山煙柱(volcanic plume)撞擊下所產生的靜電電荷造成的。普耶韋火山爆發噴出了1億噸火山灰到大氣中,造成在南半球上空大范圍的航空受到阻礙。火山活動以較弱的水平又持續了一年,造成在該地區蔓延了一層灰 。

冰之地

攝影:亞歷山德羅·卡邦尼,意大利

拍攝器材及參數:Nikon D700, Zeiss Distagon 21mm, f2.8 lens, Lee 0.75 ND, Graduated filte, 1.3 sec at f16, ISO 200, Gitzo tripod

亞歷山德羅決定去探訪冰島,一個“冰與火與波濤洶涌的海面之地”,與他位于地中海的家鄉Sardinia非常不同。他前往J?kulsárlón,一個以其藍色的冰而聞名的冰川潟湖。他想傳達偏遠的感覺、元素的力量和色彩的美麗。聚焦在單塊擱淺在火山海灘上的冰,他將其設置為畫面的中心。用長曝光和仰角,他專注于黑沙褪去水面后留下的圖案。強風和噴霧則意味著他采取了許多方法試圖捕捉海洋的拉力以及天空、海洋和冰的微妙的色彩對比。

魔法山

攝影:戴維·克拉普,英國

拍攝器材及參數:Canon EOS-1D Mark II, 24mm f1.4 lens, 30 sec at f2.8, ISO 1600, Gitzo tripod, Kirk ballhead, Head torch

戴維去冰島的一部分原因是拍攝極光,他選擇去Snaefellsnes半島因為那里有壯觀的景色。最初他把相機架在Kirkjufell山下的冰河旁邊,但當極光愈演愈烈時他爬上河岸到達預先計劃好的觀景點,以山作為焦點。凌晨兩點時,極光的強度突然改變了,一陣劇烈的爆發以完全意想不到的形態劃過天空。極光的顏色是地球上空大氣層中空間里的帶電粒子與氧原子和氮原子碰撞的結果。戴維專注于山峰后面的光線,仔細通過取景構圖來創造光線的幕簾包圍了山頂的錯覺。隨著光線加劇,對比也更強烈了。“我稍稍有些曝光不足,避免讓高光處過度曝光,并用我的頭燈在前景畫了一些光。”戴維說。這超凡脫俗的莢狀云在瀑布上方盤旋,綠色的光反映出凍住的河流,這些都為這風景增加了額外的魔力。