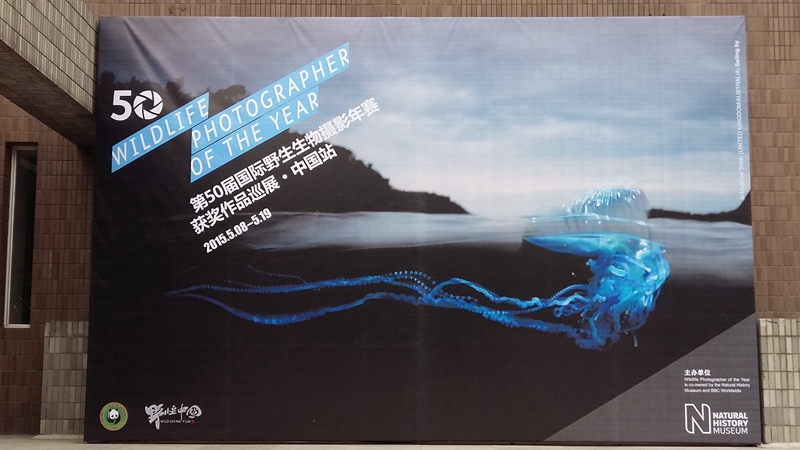

2014年10月,英國自然歷史博物館外本屆年賽展覽的海報

迄今為止,國際野生生物攝影年賽已經(jīng)舉辦了50屆,這項比賽已經(jīng)成為最好的自然攝影作品的展示舞臺。這項比賽由 BBC《野生動物》雜志于1965年正式創(chuàng)辦,其舉辦的目的是“為了鼓勵野生生物攝影師們的工作,加強野生生物攝影的聲望”以及“希望通過讓最大眾的人群關心動物,關心自然保護這個重要的話題,最終使這些獎項能夠惠及動物本身。 ”

野生生物攝影年賽已經(jīng)成為世界野生生物攝影領域的頂級賽事,吸引著全世界最頂尖的專業(yè)攝影師的作品參賽,每年參賽的照片超過40000張。自1984年,英國倫敦自然歷史博物館加入與BBC聯(lián)合主辦,并將1987年大賽獲獎及入圍的100張作品在全世界進行巡展以來,每年觀看其年度作品展覽的人數(shù)超過600萬。

目前,這項比賽由英國倫敦自然歷史博物館主辦,比賽的獲獎作品也體現(xiàn)了自然歷史博物館的使命:了解并保持自然世界的多樣性。

第50屆年賽采用新的形式,帶給攝影師新的挑戰(zhàn)。新的組別設置更突出地展示了物種偉大的多樣性,也鼓勵參賽者們采用新的技術來拍攝。

從簡單而親切的畫面到復雜的圖片故事以及動態(tài)影像,100張獲獎作品以驚人的視覺效果、打動人心的故事,表達著一個共同的目標:重新燃起對自然世界的熱情。 自2009年野性中國與北京動物園將這一視覺盛宴引進中國巡展以來,今年已是第七個年頭。為了讓更多更廣泛的公眾欣賞到這一精彩的展覽,在北京動物園展出之后,還會在杭州、大理、保山、重慶等地展出。

“偉大的自然影像有一個共同點:它們都是刻骨銘心的。它們可以成為美麗、奇跡和快樂的深厚源泉…… 這一有著半個世紀歷史的國際頂級自然生態(tài)攝影賽事,匯集了全球最優(yōu)秀的野生生物攝影作品 —— 這些影像告訴我們?nèi)绾胃惺芎蛯Υ匀弧?”

—— 英國著名生物學家,BBC自然紀錄片制片人及主持人大衛(wèi)· 愛登堡爵士

2015年5月8日——5月19日,第50屆國際野生生物攝影年賽獲獎作品巡展·中國站在北京動物園科普館舉辦,歡迎大家前來參觀!

北京動物園科普館展覽現(xiàn)場

從今天起,野性中國將連續(xù)三期按國際野生生物攝影年賽新設置的組別為您呈現(xiàn)第50屆年賽的精選獲獎作品,敬請關注。

青少年組 這些是17歲及以下年齡段的攝影師。這些作品中包含了耐心、直覺和創(chuàng)意。他們是年賽未來的創(chuàng)新者。

“年輕拍攝者的參賽作品及其對風格感的把握和技術的掌握讓我們眼花繚亂。他們的影像充分利用了當今的器材上的優(yōu)勢,并且結合了藝術性的視角。他們對野生生物的熱愛也表露無疑。”

——評委湯姆·昂

這一部分包括三個組別:10歲及以下組、11-14歲組和15-17歲組。

年僅10歲的來自西班牙的小小攝影師卡洛斯·佩雷斯·納瓦爾以其作品《陽光中的刺客》獲得年度青少年組總冠軍。這是凱特王妃正為他頒獎。

1 十歲及以下組

冠軍 陽光中的刺客

攝影:卡洛斯·佩雷斯·納瓦爾, 西班牙

拍攝器材及參數(shù): Nikon D300, 105mm f2.8 lens, (28–300mm lens for the background), 1/320 sec at f10, ISO 320, Flash

畫面里這只平凡的黃色蝎子正張開著刺兒給這個世界以警告。卡洛是在家附近的巖石區(qū)發(fā)現(xiàn)這只在石板上曬太陽的蝎子的。這是西班牙東北部托拉爾瓦德羅西索內(nèi)斯附近,卡洛斯經(jīng)常來這里尋找爬行動物。夕陽的余暉給這個畫面鍍上了一層動人的光暈,為了記錄這神圣的光輝,卡洛決定嘗試他人生中的第一次雙重曝光。從背景入手,為了不讓太陽過度曝光,卡洛使用了高速快門,然后再用低閃點來拍攝蝎子。但為了更清楚地表達出太陽,卡洛需要在拍攝過程中轉(zhuǎn)換鏡頭,而這也使蝎子注意到了他并揚起了自己的尾巴。卡洛必須等著它沉淀下來才能成功使用特寫鏡頭捕捉那最后一抹斜陽照映出的小小身形。

拂曉之鶴

攝影:利昂·博爾曼, 德國

拍攝器材及參數(shù):Nikon D7000, 70–200mm f2.8 lens, 2x teleconverter, 1/1600 sec at f6.3, ISO 500

灰鶴那令人難忘的鳴叫就仿佛號角一般,利昂這樣回憶道。為了拍攝灰鶴,利昂和他的父親天還沒亮就起床,并躡手躡腳地躲在德國北部Galenbecker湖的岸邊。這片湖區(qū)是包括成千上萬的灰鶴們在內(nèi)的水禽們的遷徙路途中的暫歇地。日出時,湖面升起的薄霧使得利昂很難看清周圍的一切。之后迷霧消散的一瞬灰鶴們便騰空而起。利昂將淹沒在水中的樹作為焦點,不僅表現(xiàn)了鶴們搖曳的身姿,也同時突出了沐浴在清晨日光中的湖水。

古怪成員

攝影:丹尼爾·巴克 ,英國

拍攝器材及參數(shù):Nikon D5100, 50–150mm f2.8, Sigma lens, 1/3200 sec at f7.1, ISO 1600

丹尼爾去贊比亞南盧安瓜國家公園時,他的父親借給了他一臺相機。一個夜晚,丹尼爾在河堤邊的隱蔽處練習拍攝紅蜂虎們在巢穴旁的活動。拍攝時近時遠快速飛行中的鳥兒不是一件容易的事情,而丹尼爾根本無法捕捉到飛速移動的它們。于是他將精神集中于在藤蔓上棲息的鳥兒們。在所有鼓動的翅膀和噪聲中,他發(fā)現(xiàn)了一只與眾不同的白額蜂虎正進進出出著他的鏡頭。而它在藤蔓上極為短暫的一個停頓,正好給了丹尼爾按下快門的時間。直到他回到家查看文件時才發(fā)現(xiàn),這兩只鳥兒在惦記著水面上飛行的小蟲時恰好是面對著彼此的。

警覺的獵豹

攝影:利昂·彼得里諾斯,希臘

拍攝器材及參數(shù):Nikon D800, 200–400mm, f4 lens,1/640 sec at f6.3, (-0.3 e/v), ISO 1600, Beanbag

多虧了利昂的狗史酷比,利昂學會了如何使用長焦鏡頭。當利昂的爸爸向遠處扔出網(wǎng)球時,史酷比便會開始與球賽跑,利昂就會在一邊試著將畫面拍下。他們不斷地這樣練習著,一直到利昂開始了他的第一次遠征——來到肯尼亞的馬賽馬拉國家保護區(qū)時,他已經(jīng)準備好了。他們是在回營地的一個夜晚看見這只獵豹的,彼時的它剛剛享用完一只黑斑羚,并躺在草地上休息。大多數(shù)人都趴在車頂上觀察著它,而小小的、才八歲的利昂則可以縮在一邊的車窗里獲得一個幾乎與地面水平的視角。雖然母獵豹當時已飽了并且處于一個非常放松的狀態(tài),但它依舊警覺著,尤其是它身邊還有幼獸,它的屠殺很有可能引來獅子或土狼。利昂說:“你可以從動物的眼睛里,毛發(fā)的平滑或樹立,耳朵顫動的幅度來感受它們的情緒”。他最喜歡的是拍攝肖像,因為他認為“動物的情感可以與你交流”。

2 11-14歲組

冠軍 角度平衡

攝影:馬克·阿爾比亞克,西班牙

拍攝器材及參數(shù):Canon 5D Mark III, 100mm f2.8 lens, 1/100 sec at f18, ISO 320, One 580 EXII flash + two 430 EXII flashes, Tripod

如果當時這只螳螂移動了的話,馬克興許就再也找不到它了,因為這只螳螂的偽裝性太強。馬克一直幫住在西班牙巴塞羅那的奶奶清理花園,在樹莓叢中發(fā)現(xiàn)了這只屏頂螳螂。盡管他已經(jīng)拍攝野生動物有八年,但卻從來沒有見過屏頂螳螂,于是非常希望能夠拍到,但是那時馬克沒有帶自己的相機。只有一個辦法:他留給奶奶指示,千萬不要讓這只螳螂離開視線。然后馬克跑回家去拿相機,因為這只螳螂和環(huán)境融為一體,同時光線不足,馬克的第一張照片無法拍出螳螂的身體細節(jié)。突然靈感一現(xiàn),盡力不驚嚇到拍攝對象的同時,他小心翼翼在螳螂身后放了一張白紙。通過閃光燈的反射,螳螂的形狀、顏色、姿勢和行為都淋漓盡致地捕捉到了下來。

綠龍

攝影:威爾·詹金斯,英國

拍攝器材及參數(shù):Canon EOS 5D Mark II, 70–200mm , f2.8 lens at 200mm, 1/200 sec at f4, ISO 100

哥斯達黎加的家庭旅行快結束之際,威爾在旅館休息,他本打算這天去游泳池和沖浪———直到一只綠鬣蜥跳到旅館屋頂。威爾立刻拿起相機,“我非常喜歡龍的故事,也希望有一張巨大照片可以掛墻上,這樣一來每天看到它我都會開心”。他說,“同時我想給爸爸和兄弟分享自己見過的最大鬣蜥的照片”。將近一米長的蜥蜴爬到了巖石上,威爾緊跟其上。“從一張日光浴床到另一張間穿梭,我一直躲在陰影里,為了不驚嚇到它。”威爾為了突出拍攝物體特意選了小光圈,并對焦鬣蜥的眼睛。“這只鬣蜥曬了20分鐘左右的太陽后往沙灘方向走去,這件事讓我覺得以后以防萬一需要隨身帶相機。

日落倒影

攝影:特里斯坦·莫斯,比利時

Canon EOS 550D, 28–135mm, f3.5–5.6 lens at 85mm, 1/4 sec at f5.6 (-2.6 e/v), ISO 100, Velbon Sherpa , 450R tripod

特里斯坦坐在埃托沙國家公園的水塘旁邊等著。那是一個干燥的季節(jié),涼爽而安靜。在和家人的第一次攝影旅行中,他很幸運地可以在納米比亞呆三周。他們一起到這個水塘拍攝日落時來喝水的野生動物。“我非常喜歡顏色、剪影和低光”,特里斯坦說道。然而當長頸鹿和黑背胡狼呈一排地出現(xiàn)在他面前時,所有元素都恰到好處,形成一幅平靜的畫面。黑背胡狼停下,耳朵向后豎起聽東西的時候,特里斯坦調(diào)成低光并且拍下了這張照片。隨后,光線暗淡下來,動物們也離開了。但是特里斯坦卻可以向因為角度問題沒有看到黑背胡狼的父親展示自己的照片。

消失的獅子

攝影:斯凱·米克,南非

拍攝器材及參數(shù):Canon EOS 7D, 100–400mm lens at 400mm, 1/30 sec at f22, (+0.7 e/v) ISO 800, Speedlite 580EX II flash Beanbag

斯凱和他家人在肯尼亞馬賽馬拉國家保護區(qū)巡游的時候,發(fā)現(xiàn)兩只雄獅躺在草地上。把相機穩(wěn)定在充氣包上后,凱斯開始嘗試一項新的技能:他聚焦在最近的一只獅子身上,當摁下快門的時候,縮小鏡頭,加上光燈來突出獅子雙眼。“鏡頭移動到正好能將背景模糊化,但同時保留獅子臉部清晰是一件不容易的事情,”他說道。斯凱的堅持最終有了回報,他拍到了自己理想的照片。“我希望通過這張圖片讓大家意識到獅子是一種脆弱的物種。”他說,“對我而言,這張圖片傳達了獅子在非洲漸漸消失的信息。”據(jù)說過去兩百年間獅子物種的數(shù)量已經(jīng)減少了三分之一。

團結的小鸮

攝影:西塔拉·卡迪卡炎,印度

拍攝器材及參數(shù): Canon EOS-1D Mark IV, 300mm f2.8 lens, 2x extender, 1/400 sec at f5.6, (-0.7 e/v), ISO 640, Benro tripod, Jobu Design gimbal head

當西塔拉在南印度的椰樹樹林中拍攝水鳥看到三只橫斑腹小鸮時,她非常激動,三只小鸮站在一顆死樹上互相梳理羽毛。被幾只鷯哥包圍后,小鸮發(fā)出刺耳的叫聲。不一會兒,兩只成鳥回到幼鳥身邊,五只小鸮一起保護他們的地盤。“它們在危險中的團結精神令我感動,”西塔拉說道“而我想捕捉到這種感覺。”為了拍到一張與眼睛持平的照片,她不得不放棄三腳架,手持拍攝。這是一個“挑戰(zhàn)”,她說,“因為鏡頭實在太重。”為了使背景模糊化,西塔拉選擇小光圈然后對焦小鸮。當她第一次按下快門時,所有小鸮都朝她看過來。

3 15-17歲組

冠軍 漫長的擁抱

攝影:安東·利亞,瑞典

拍攝器材及參數(shù):Nikon D2X, 70–200mm f2.8 lens , 1.4x converter, 1/500 sec at f6.3, ISO 200, Nikon SB-800 , Speedlight flash

當住在瑞典西博滕省的安東聽說在他家附近被洪水浸沒的碎石坑出現(xiàn)成群的林蛙,他決定去拍攝交配場面。雄蛙需要在卵子離開雌性身體的一瞬間完成受精——一旦卵子碰到水,就會膨脹形成蛙卵,幾乎無法受精。為了確保雄蛙能夠準時受精,它會緊緊抱住雌性,也稱作抱合。抱合常常持續(xù)數(shù)天,期間雄性會一直抱住雌性直到它把卵子釋放到水里。安東在水邊躺著,眼睛和水面相平;他越來越著迷于那與林蛙一起振動、在蛙卵上閃爍的光線。安東嘗試使用閃光燈,取得了一對林蛙在水面上蕩起蕩落的效果。這對林蛙在耀眼的蛙卵中間保持一個位置,讓安東有時間構圖。

雪鳥

攝影:埃德溫·薩林,瑞典

拍攝器材及參數(shù):Nikon D7000, 35mm f1.8 lens, 1/2000 sec at f7.1, (-0.7 e/v), ISO 320, Pop-up flash

埃德溫和家人在瑞典北部滑雪的時候發(fā)現(xiàn),芝士和香腸是北噪鴉的零食。每次埃德溫一家停下吃午餐時,他都會拍攝來吃殘羹剩飯的北噪鴉。這一次,埃德溫挖了個可以鉆入的小坑。他把食物撒在坑邊緣處,等待著。令人開心的是,這些北噪鴉正好在埃德溫頭上飛過,允許他從下面拍攝;他拍到了北噪鴉腹部比想象中更飽滿的棕紅色。盡管北噪鴉喜歡在棲枝上待很久,但它們通常也非常好奇,喜歡查看闖入它們領地的人類,尤其是他們能否提供一頓“快餐”。這些鳥可以活最多20年,并且為終身一夫一妻制,它們的領地通常靠近自己的“親戚”。

復活的森林

攝影:英戈·察爾海默, 德國

拍攝器材及參數(shù):Nikon D700, 300mm f4 lens, 1/2500 sec at f4, ISO 1250

1990年巴伐利亞森林生物圈保護區(qū)因山松甲蟲(山松大小蠹)的出沒,失去了很大一部分管理中的云杉森林。當局決定不再砍伐樹木,將被寄生的云杉留給大自然。時隔25年,當英戈拍下這張照片的時候,森林已漸漸開始恢復。如今有大量物種,包括花楸樹、不同年齡段的云杉,以及地毯般的蘆葦,這些植被有助于云杉在下一波山松甲蟲侵入中存活。英戈為了拍攝這些樹木俯視照,爬上德國和捷克共和國邊境的Lusen山。他特意選了秋季的一個雨天,因為“濕潤的時候顏色會變得更加突出”。英戈熱愛這片偏僻的土地,認為“從死去的事物產(chǎn)生新的生命是世界上最壯觀的自然景象。”